ПО АРЦАХСКИМ ТРОПАМ ВОЙНЫ К ХРАМУ МОЛИТВЫ О МИРЕ

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

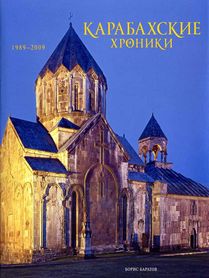

Борис Баратов. «Карабахские хроники. 1989-2009» («Издательство Лингвист», 2010, издано в Италии, 512 страниц)

Авторская книга-альбом писателя, кинодраматурга и кинорежиссера Бориса Баратова имеет важное познавательное, культурное и политическое значение. Изложенная с глубоким чувством любви к Отечеству, книга насыщена историческими и современными сведениями, представленными в хронологической, документированной иллюстрациями последовательности. «Карабахские хроники» охватывают двадцатилетний период, освященный арцахскими корнями тысячелетий героической истории армянского народа.

Своей идейной целостностью книга притягивает к самому сокровенному – к Родине, очагу предков. Книга содержит пять глав – «Дорога жизни», «Ангел», «Умереть в Карабахе», «Разоренный рай», «Двадцать лет спустя», а также более 1000 оригинальных фотографий, отображающих исторические памятники, природу и человеческие судьбы.

Вступив на Дорогу жизни, автор в душевном порыве видит из Арцаха убеленную сединой вершину Арарата. Читатель проникается верой, что одним из сакральных критериев армянской духовности является видение Арарата-Масиса со всех концов Армянского нагорья. Монастырь Хор-Вирап с видом на Арарат, храм Звартноц со своими изящными колоннами и гордым орлом на капители, Ной, спускающийся с горы Арарат в Нахиджеван (кисти Ивана (Ованеса) Айвазовского), хачкары (крест-камни) Джуги и вдруг подпись под снимком хачкара – «уничтожено властями Азербайджана». Священные частицы высокой культуры были уничтожены ордами современных дикарей, так называемыми азербайджанцами, потомками пришлых из монгольских степей огуз-тюркских кочевых племен, обворовавших в пантюркистских целях также географическое название Иранского Азербайджана.

Дорога жизни из Айрарата в Арцах в трактовке автора – живая армянская история, насыщенная творческим созиданием. Вступив на землю Зангезура (Сюник), автор соприкасается с истоками поэзии Паруйра Севака. Время рождения севаковской поэзии было трагическое, когда в сталинских застенках угасала светлая жизнь великого армянского поэта Егише Чаренца. Как пишет Баратов, «можно подумать, что некое провидение не желало, чтобы угас поэтический гений древнего народа». Десятилетия спустя в трагической гибели Паруйра Севака и замечательного армянского художника Минаса автор книги также отмечает политическую мотивацию.

Дорога в Арцах усеяна жемчужинами армянской архитектуры, древности и природы – Караундж (V-III тысячелетия до н.э.), Нораванк (XIII-XIV вв.), Шакийский водопад. Мощью гор и высотой парения орлов автор определяет историческое значение Сюника-Зангезура, «где в прошлом проходили великие битвы, заключались и расторгались мирные договоры, и не раз решалась судьба Армении». Свидетельством тому замечательные фотографии памятников выдающимся армянским полководцам Давид-беку и Гарегину Нжде (у подножья горы Хуступ). Благодаря государственно-политической и военной деятельности Гарегина Нжде исконная армянская область Сюник осталась в составе Армении. Автор, рассказывая о военно-освободительной деятельности армянского полководца Андраника, пишет о Западной Армении, тем самым делая свое изложение об Армении исторически и географически целостным.

Книга своими прекрасными иллюстрациями и эссеистичным стилем изложения в духе бессмертного творения Паруйра Севака «Неумолкаемая колокольня» предстает как «Неумолкаемый набат» Арцахской освободительной борьбы, вобрав воедино историю и современность, изображения архитектурных шедевров и родной природы, судьбы соотечественников и образы минувшей войны. Баратов пишет: «Война в Карабахе – это сопротивление народа удушению свободы, это нежелание карабахцев жить на коленях в уготовленном им постсоветском концлагере».

За последние два десятилетия автор неоднократно посещал Арцах. Однажды он оказался в одной машине с иностранными наблюдателями, один из которых с субъективной критичностью сравнил ситуацию в Карабахе с Испанией 1930-х. Баратов комментирует: «Так как в Испании 1930-х годов бомбардировщики «хейнкель» сбрасывали бомбы не ему на голову, он так до сих пор и не понял, что там, в Испании, Гитлер и Муссолини задушили Республику, а в Карабахе Азербайджану и Турции это сделать не удалось». Из многих иностранцев, посещающих Арцах, автор выделяет Кэролайн Кокс, которая не только понимает армян, но и «боролась и продолжает бороться вместе с этим народом, словно она – одна из его отважных дочерей».

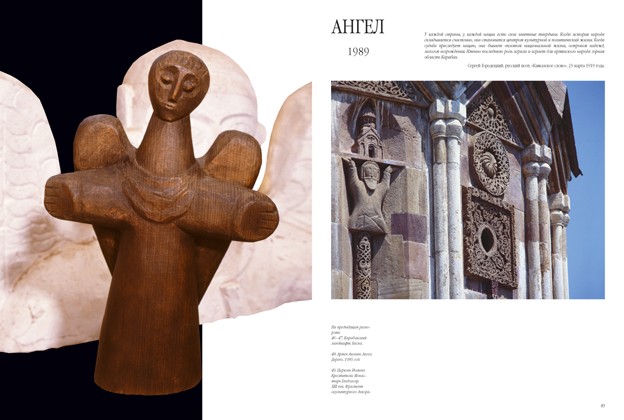

В главе Ангел автор приводит описания памятников пятитысячелетней древней и средневековой армянской культуры – святилищ, крепостей, арочных мостов, раннехристианских монастырей, рельефов на крестных камнях, фресок, редких рукописных книг и миниатюр, «свидетельствующих о коренных обитателях Арцаха – армянах».

Высокой этикой повествования обусловлено благодарное слово Баратова к тем специалистам, которые всю свою жизнь посвятили изучению истории края. В сопровождении директора Степанакертского краеведческого музея – историка и археолога Вардкеса Сафаряна автор книги посещает места археологических раскопок, изобилующих свидетельствами культурной деятельности армян – автохтонов Армянского нагорья. Во время посещения села Шош Сафарян с глубоким знанием истории родной земли сказал: «Эта земля – рай для археолога». В одном из погребений II тыс. до н.э. в северном Арцахе обнаружены находившиеся в винном карасе косточки винограда, что перекликается с открытием следов виноделия в Зангезуре, в пещере Арени-1 (в Вайоц дзоре, на левом берегу р.Арпа, в 12км от Ехегнадзора) энеолитической эпохи (V-IV тыс. до н.э.). В кувшинных погребениях, вскрытых в селах Чартар, Мецшен, Хандзадзор и других местах Арцаха, найдены золотые, бронзовые и железные изделия, глиняные сосуды, свидетельствующие о существовании здесь за много тысяч лет больших поселений и владении армянами искусством обработки металлов и керамики. Воинский дух потомков Гайка засвидетельствован скульптурным изображением кинжала на надгробных камнях, установленных над могилами воинов. О связи времен истории Армении свидетельствует бусинка с иероглифами эпохи Ванского царства, а также древняя караванная дорога через Арцах в Зангезур, Нахиджеван и далее в долины рек Арацани (Восточный Евфрат) и Тигра.

Автор доказывает несостоятельность вымыслов бакинских лже-академиков, фальсифицирующих историю армянского края. Наряду с этим, усвоив «уроки» турецких головорезов, азербайджанские громилы по сей день разрушают с санкции бакинских властей памятники армянской архитектуры и культуры – шедевры мирового значения. Последняя группа, оставшаяся из десятков тысяч хачкаров армянского кладбища Джуги, была ими уничтожена в начале XXIв.

Посетив монастырь Гтич, Баратов с болью в сердце отмечает: «Здесь был не состарившийся, а убитый во цвете сил прекрасный храм, которого, словно человека, убийцы били палками по голове… и, изувечив и убив, надругались над могилами. То был еще один Сумгаит – Сумгаит над красотой и культурой…». Та же участь постигла 222 армянские церкви за период насильственного присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджанской ССР. Как справедливо пишет автор, такое целенаправленное уничтожение христианских храмов Арцаха было следствием того, что они были каменной летописью армянского народа. Азербайджанские мародеры уничтожают и разворовывают памятники армянской истории. Автор приводит свидетельство историка Шагена Мкртчяна о происшествии в Азохской пещере. Обнаруженные в пещере во время археологических раскопок (1960-1980гг.) ценнейшие средневековые армянские рукописные книги и церковное имущество монастырей (которые армянскими монахами были спрятаны от разбойничьих нападений врагов) должны были быть переданы в Государственный историко-краеведческий музей НКАО, однако все эти сокровища были незаконно вывезены в Баку и бесследно исчезли.

Но сама история Арцаха с несокрушимой крепостью цитадели Джраберда, величественными монастырями (Гандзасар, Дадиванк, Гтич, Трех отроков и др.) и тысячами разрушенных современными дикарями или чудом уцелевших памятников – сама история этого края парит горным орлом, свидетельствуя о созидательной деятельности исконных хозяев Арцаха – армянах. Наряду с освободительной борьбой через книгу Баратова красной нитью проходит созидательная деятельность арцахских армян; кульминацией было воздвижение церкви Св.Иоанна Крестителя монастыря Гандзасар (1216-1238гг.), который «встает над каньоном реки Хачен, среди ущелий, гор и альпийских лугов словно долгий и древний напев».

Баратов восхищается творческим подвигом гениального Мхитара Гоша, который в тяжелейших условиях опустошительных набегов тюрок-сельджуков (втор. пол. XI-XIIвв.) и монголов (XIIIв.) на Армению размышлял об основах человеческого права и создал свой знаменитый «Судебник». Многие рукописи выдающихся армянских мыслителей, хранившиеся в арцахских монастырях Гтич, Гандзасар, Амарас, Хатраванк и др., после набегов чужеземных орд имели тяжелую судьбу, однако некоторые из них были спасены и ныне хранятся в Матенадаране им. Месропа Маштоца в Ереване, а также в зарубежных центрах хранения армянских рукописных книг (в Иерусалиме, Венеции, библиотеках Вены, Алеппо, Вашингтона и др.).

Книга усыпана народными изречениями, как, например, «Говорят, что горы и ущелья Арцаха создали древние боги, а мосты в этих ущельях пришлось создавать армянам».

Армения находится далеко от тропических джунглей, однако в Арцахе находится превосходящий своими размерами даже дерево-гигант (на острове Кос в Эгейском море), одно из чудес природы – платан высотой в 50 м, который может в полдень приютить в своей тени все население близлежащего села Сехторашен. Великолепные фотографии дерева-гиганта автор сопровождает рассказом о вечности бытия армянского народа на родной земле. «Это дерево почитают как святыню, называя место, где растет Дерево, Сурб тех – Святое место… Одно тысячелетие сменялось другим, век приходил и век уходил… Дерево видело и слышало всех – вся жизнь этого энергичного и трудолюбивого народа прошла под его сенью. И теперь Дерево терпеливо ждет, ждет своего Гомера, чтобы рассказать ему новую «Илиаду» – «Илиаду» армян Арцаха».

Автор откровенен в передаче своих ощущений от встречи с самым сокровенным, затрагивающим тонкие нити души человека. В своих фильмах он снимал «прекрасные раннехристианские монастыри Сирии, златых мозаик торжество византийской Равенны, убранство церквей Новгорода» и других мест, однако «только здесь, в Арцахе, впервые понял смысл слов «библейское ощущение мира… – ощущение древности самой земли и древней культуры на ней встает перед тобой в ландшафтах, напоминает о себе на улицах городов и в мастерских художников».

С первого дня пребывания на арцахской земле, где в тот год свирепствовал комендантский час, Баратов чувствовал свободолюбивые чаяния арцахцев, питающиеся из высот духа созидания. Философски определяя духовное мироощущение человека, впервые вступившего на армянскую землю, автор пишет: «Библейское измерение времени и пространства – самое сильное потрясение и переживание, которое испытывает современный человек, когда из бетонного мегаполиса урбанизированного мира вступает с трапа самолета на землю первого человечества». И чистота духа в образном мировосприятии автора символизировалась в ваянии Ангела скульптором Арменом Акопяном (для церкви Аменапркич – Всеспасителя в Шуши). Сама судьба скульптора и его трагическая кончина от пули врага являются воплощением его ангельской святости. В 1989г. Баратов уже был в Москве и работал над книгой «Ангел», когда до него дошла трагическая весть: «Скульптор Армен Акопян был убит, когда выйдя из мастерской спросил омоновца: «Зачем вы стреляете в людей?» Так погиб один из лучших скульпторов Карабаха, чье творческое древо продолжало плодоносить и в эти страшные дни». Слава Богу, после освобождения Шуши спасительный Ангел был установлен на церкви.

Характерной чертой повествования Баратова является пересказ исторических явлений через осмысление деяний народа – от сошествия Ноя с горы Арарат-Масис до священной войны Св. Вардана Мамиконяна, от уединившегося после великих дел в селе Аветараноц царя Арцаха и Утика Вачагана Благочестивого (80-е гг. Vв. – первая пол. VIв.) до победы уроженца того же армянского села Валериана Мадатова над крупными силами персов под Шамхором, а также героической обороны Шуши в 1826г. силами армянского ополчения во главе с Агабеком Калантаряном. И далее – от освобождения в русско-турецкой войне 1877-1878гг. города-крепости Карса корпусом под командованием внука Калантаряна, генерала Ованеса (Ивана) Лазарева до открытого письма академика Андрея Сахарова главе Советского государства М.Горбачеву с призывом исполнить волю арцахских армян и принять конституционное решение по возвращению НКАО в состав Армении. Так протянута в книге нить исторических судеб и событий от древнейших времен до основания Тиграном II Великим Тигранакерта в Арцахе, от освободительной борьбы V в. до победоносной Арцахской войны.

Вся эпопея борьбы в книге Баратова представлена одухотворенной мирным, творческим созиданием армян Арцаха. Эта борьба сопряжена с продолжением рода человеческого через Добро и Мир. Иллюстрации раскинувшихся среди гор виноградников чередуются с живописными картинами и фотографиями свадеб арцахцев. Писатель с благодарностью вспоминает поэта Гургена Габриеляна, пригласившего его на вернисаж в Степанакерте в 1989г., где он познакомился с художниками Самвелом Габриеляном, Грантом Мнацаканяном, Арнольдом Меликсетяном, Робертом Аскаряном, ибо «удивительный это был вечер. Вокруг, по всему периметру НКАО, блокада, бандитизм на дорогах (санкционированные и чинимые азербайджанскими властями), в городе комендантский час (введенный с санкции центральной власти и осуществляемый при поддержке советских вооруженных сил), очереди за хлебом, а люди в городском салоне развешивают картины, разговаривают о скульптуре, живописи…». Скульптурная композиция «Мы и наши горы» скульптора Сергея Багдасаряна стала символом непоколебимого духа армян Арцаха.

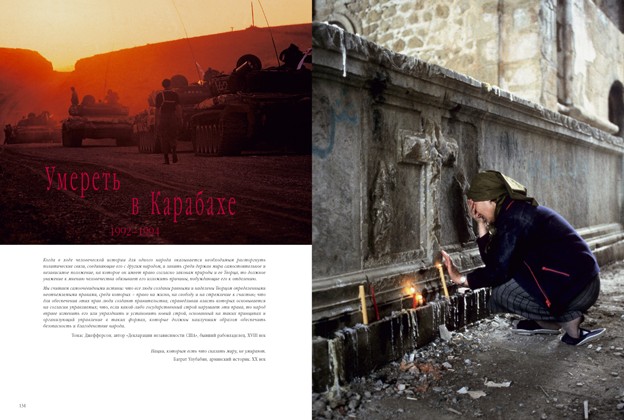

Главу «Умереть в Карабахе» (1992-1994) автор начинает словами американского государственного деятеля конца XVIII века Томаса Джеферсона – «Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, среди которых – право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью… если какой-либо государственный строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа» – и известного армянского историка второй половины XXв. Баграта Улубабяна, который, имея в виду огромный цивилизационный вклад армянского народа в мировую сокровищницу культуры и его справедливую борьбу за восстановление исторической справедливости и независимости, одухотворенный историей и непреклонной, созидательной волей армян Арцаха, пишет: «Нации, которым есть что сказать миру, не умирают».

Репортажные фотографии демонстрируют изуверства, совершенные в Арцахе двойным колониальным режимом – советским, центральным и азербайджанско-бакинским. Эти фотографии сопровождаются текстом, разоблачающим государственный терроризм по отношению к мирным армянам Арцаха. Автор пишет: «70 лет коррумпированные коммунистические феодалы из Баку владели всеми богатствами Карабаха… На исторической сессии Совета народных депутатов НКАО 20 февраля 1988г. армяне области, согласно Конституции СССР, заявили миру о своей независимости… Пришедший к власти главарь коммунистов Азербайджана Везиров заявил лауреату Нобелевской премии мира правозащитнику Андрею Сахарову: «Землю не отдают! Ее завоевывают кровью». 27 февраля 1988г. банды азербайджанцев по плану, разработанному бакинскими властями, «начали убивать этнических армян в их домах, насиловать и сжигать на улицах Сумгаита армянских девушек и детей, глумиться над их трупами… Но народ Карабаха запугать не удалось, он хотел жить стоя, свободно и гордо. Тогда в сентябре армян изгнали из Шуши, повторили «ночь длинных ножей» в Кировабаде (древний армянский Гандзак – авт.), затем в Баку и сотнях армянских сел Северного Карабаха, находившихся под преступной, деспотической властью Азербайджана. На безоружный народ бросили карательные подразделения азербайджанского ОМОНа и Советской Армии».

Нападениям и депортациям подверглись старинные армянские поселения Геташена и Мартунашена, жители 24-х армянских сел Гадрутского, Шаумяновского, Шушинского и др. районов были изгнаны из своих домов. Фотодокументы, отражающие события (армянские беженцы и вражеские танки на дорогах Арцаха, многотысячные митинги в Степанакерте, лица армян-арцахцев, негодующих в связи с произволом азербайджанских властей, дети – грудные младенцы на руках матерей и бабушек, огромные очереди за буханкой хлеба, плач и горе людей) начального периода конституционного, правового отделения НКР от несостоявшегося как государство преступного Азербайджана, сменяются фотографиями с позиций боевых действий.

Баратову пришлось приложить большие усилия для представления фотохроники военных событий. Он отмечает, что по разным причинам целостная картина освободительной войны не запечатлена фоторепортерами Карабаха. Нет репортажей о многомесячной обороне города Мартуни, о сражениях за села Мачкалашен и Марзили, в которых раскрылся полководческий талант прибывшего из США археолога и историка Монте Мелконяна, который «призывал всех честных армян последовать его примеру, чтобы отстоять Родину». Автор вопрошает: где фоторепортажи о полководце Тер-Тадевосяне и дерзком, талантливом штурме Шуши, где репортаж о славном бое отряда Сейрана Оганяна, открывшего гуманитарный коридор, и т.д.?

Чтобы найти фотокадры о минувшей войне, автор разыскивал фоторепортеров из других стран, побывавших в Арцахе во время войны. Насколько это было возможно, они поделились с ним своими кадрами военной фотохроники. Баратов с глубокой благодарностью вспоминает о Карене Геворкяне, Максе Сивасляне (тяжело раненный, после госпиталя вернулся на фронт), Стенли Грине и др.: «Так удалось собрать в книге работы этих мужественных, благородных людей, запечатлевших в своих достоверных произведениях лицо Карабахской войны. Войны за свободу, в которой 150 тысяч людей, живущих на родной земле, отразили натиск напавшего на них семимиллионного богатого нефтью Азербайджана, которому помогали Турция и тысячи наемников».

На фотографиях запечатлены мгновения тяжелых потерь (мать, склонившаяся над погибшим сыном, умирающий воин с закрытыми от боли глазами, раненый боец, пьющий воду из рук однополчанина, солдаты, несущие в плащ-палатках своих раненых товарищей). Особенно впечатляют лица бойцов-освободителей (среди них героически погибшие Ашот Гулян, Шаген Мегрян и их соратники). Родная земля приумножала силы бойцов-освободителей. Характеризуя их героизм, Баратов отмечает: «Этих людей, вдохнувших воздух свободы, уже нельзя было запугать блокадой, депортацией, пытками в азербайджанских застенках… Они не жаловались, им некому было жаловаться. Их никто не слышал. Они сражались и умирали».

Наряду с фотохроникой известны работы кинодокументалистов о подвигах и ратных делах воинов-освободителей. Среди них следует отметить военную летопись Арцахской освободительной эпопеи, документированную в семи фильмах под названием «Раны Карабаха». Ее автор – кинодокументалист, полковник Армии обороны Арцаха болгарка Цветана Паскалева, которая с первых (бои при Геташене, май 1991г.) до последнего дня войны снимала важнейшие события на всех направлениях военных действий.

Даже после освобождения Шуши (8-9 мая 1992г.) силами самообороны НКР не остыл пыл агрессора. В июне 1992г. президент Азербайджана Эльчибей, уподобившись главе испанских фашистов генералу Франко, сказавшему «Если понадобится, я уничтожу половину Испании», заявил: «Если с октября этого года в Карабахе останется хоть один армянин, народ Азербайджана может меня повесить на центральной площади Баку». Однако развязав тотальную по своей жестокости и масштабам войну, Азербайджан не смог добиться своей агрессивной цели.

Война изначально была тяжелой для армянского народа. Наряду с тем, что не хватало вооружения, боеприпасов, медикаментов и продуктов питания, города и села Арцаха непрерывно подвергались вражеской бомбардировке и артобстрелу из установок «Град». Ежедневно страдали жители Степанакерта, подвергавшиеся обстрелам снарядами «Алазани». Автор повествует нам о страданиях народа через воспоминания прошедшего всю войну хирурга Армии обороны НКР Валерия Марутяна. На одной из фотографий Марутян оперирует раненого с открытой брюшной полостью, на другой – замотанный бинтами подросток, на третьей – раненый воин с костылями, на четвертой – умирающий боец с медсестрой у изголовья… Хирург Марутян горестно вспоминает: «Если раньше мы ждали артобстрела из Шуши, то теперь снаряды летели из Агдама, Ходжалу… Спрятаться некуда, больница превратилась в ад: стонут раненые, операционных столов и врачей не хватает…».

Победа над врагом была одержана армянами Арцаха ценой больших жертв среди мирного населения и воинов-освободителей. Азербайджанская армия опиралась на наемных солдат, инструкторов из Турции и афганских моджахедов; всей этой разношерстной массе убийц противостояли армянские воины Арцаха и пришедшие им на помощь по зову сердца добровольцы: врачи, учителя, археологи, историки, писатели, а также профессиональные военные: Аркадий Тер-Тадевосян, Феликс Гзогян, Анатолий Зиневич, Христофор Иванян… На одной фотографии запечатлен склонившийся над военной картой Монте Мелконян в момент руководства обороной Мартуни. О героизме воинов-освободителей Баратов отмечает: «Нет, страха перед смертью у них не было. Они сражались, чтобы на земле Карабаха можно было жить, созидать. Многие из них пали в боях на грудь этой каменистой земли и стали частью этой земли навеки».

Примечательны репортажные снимки бойцов Армии обороны НКР в минуты затишья. Выхваченные из гущи военных реалий эти кадры запечатлели воинов-освободителей, утоляющих жажду под сенью дерева возле танка, а ниже другой снимок того же отряда – усталые от ратных дел бойцы моют ноги в реке. На следующем снимке бойцы шагают после отдыха вслед за танками по освобожденной родной земле.

Эпопею Карабахской войны Баратов рассматривает с позиций борьбы между Добром и злом, Светом и мраком. Добро и Свет в книге являются носителями созидательного, творческого начала. Автор считает их победу естественной и не подлежащий сомнению: «Жить и созидать – вот чего желала молодая НКР. Шла война, ужесточалась петля блокады, но в Республике продолжали проводить реформы. И хотя многие школы были разрушены бомбами и ракетами, в Карабахе продолжали обучать детей и студентов, строить дома и дороги. Они созидали будущее. Фашисты Азербайджана напротив – лишь разрушали города, села, убивали невинных женщин и детей, сжигали их на кострах». Автор приводит сообщение англичанки, баронессы Кэролайн Кокс, свидетельствующее о зверствах изуверов конца XXв.: «Во время поездки в Нагорный Карабах в апреле 1992г. миссии правозащитной организации «Международная христианская солидарность» стало известно, что село Марага на севере области разорено азербайджанцами и при этом убито много мирных жителей. Группа, выехавшая туда для сбора фактов, увидела находившихся в состоянии шока уцелевших жителей деревни, сожженные дома, обугленные труппы и обнаженные человеческие кости, лежавшие там, где людям отрезали головы пилой, а тела сжигали на глазах членов семей…».

Когда состоится международный трибунал над преступниками, развязавшими против армян Арцаха войну, главарей Азербайджанской Республики будут судить как военных преступников за совершенные злодеяния против человечества и цивилизации. Тогда вслед за статьями, касающимися геноцида армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде (армянский Гандзак) и во всех городах и селах Арцаха-Карабаха, где орудовали азербайджанские бандиты, одной из статей обвинения будет сформулированное Борисом Баратовым определение: «Фашисты Азербайджана объявили народу Карабаха тотальную войну. Это означало, что всякий раз, когда Армия обороны НКР громила их вооруженные силы, они в отместку за эти поражения с особой жестокостью казнили мирное население и разрушали в Карабахе великие и великолепные памятники прошлого».

В главе Разоренный рай (1995-1996гг.) Баратов рассказывает о своей поездке в НКР после проигранной Азербайджаном войны. И вновь, как и семь лет назад в книге «Ангел», его взгляд вновь устремлен ввысь, к сверкающей вершине Арарата, священному свидетелю мировой и армянской истории: «Когда-то этот двуглавый исполин был расположен в центре Армянского государства, а Арцах являлся его восточной окраиной… С той поры, как Ноев ковчег, согласно библейской легенде, остановился на горах Араратских, прошло 5800 лет. Араратское Армянское царство Вана достигло своего расцвета 2750 лет назад. Со дня Аварайрской битвы прошло 1545 лет. Карабахская война закончилась два года назад».

Ввиду погодных условий вертолет, направлявшийся в Степанакерт, приземлился у Бердзора. Оказалось, что в вертолете вместе с Баратовым летели в НКР члены группы Минской конференции ОБСЕ по Карабаху и среди них сопредседатели Минской конференции – первый заместитель министра иностранных дел Финляндии Хейкки Талвитие и Владимир Казимиров, который представлял Россию. В ожидании машины из Степанакерта вся группа, укрывшись от дождя в домике гостеприимных строителей моста, разговорилась за легкой трапезой, и автор отметил, что члены Конференции стремились расширить переговорный процесс. Вскоре прибыл помощник министра иностранных дел НКР, и в полночь все достигли Шуши.

На следующий день автор посетил Шушинский храм Всеспасителя, который во время войны был превращен врагом в оружейный склад, а после освобождения города армяне начали в храме реставрационные работы. Выйдя из храма, автор в киоске близ церкви увидел книгу Предводителя Арцахской епархии епископа Паргева; книга открывается мудрым изречением: «Душа каждого человека рано или поздно даст о себе знать».

На воротах разрушенных шушинских домов сохранились надписи времен войны. По совету мэра города Шуши, который сам был родом из Бердзора, Баратов попросил его заместителя, коренного шушинца Хачатуряна, помочь ознакомиться с городом. Хачатурян начертил для автора план города с обозначением исторических памятников. Делая большие экскурсы в историю, автор знакомит читателя с основными вехами истории Шуши, рассказывает о героических страницах борьбы армян Арцаха (поражение турок у стен крепости Шуши в 1726-1727гг., а также в 1733г. и т.д.). Автор рассказывает также историю поэта Вагифа – представителя кочевого тюркского племени джеванширцев. Такой же кочевник в своих стихах, Вагиф стал соучастником всех насилий, заговоров и убийств, которые осуществлял в Арцахе пришелец Ибрагим-хан, чьим секретарем он был. На протяжении нескольких лет были убиты два князя Хачена из рода Асан-Джалалян, был разграблен духовный центр армян Арцаха Гандзасарский монастырь и убит католикос Ованнес… Спустя 200 лет в Шуши в 1982г. была воздвигнута бетонная башня – «мавзолей Вагифа», на открытие которого прибыл глава Азербайджанской ССР Г.Алиев. Как пишет Баратов, «железобетонная пирамида стала не мавзолеем Вагифа, а памятником эпохе. Это был мрачный и уродливый символ лживого времени – времени депортаций, погромов и массовых убийств. Это был памятник режиму». До этого, как отмечает автор, Алиев провел «этническую чистку в Нахичеванской автономной области, откуда без лишнего шума депортировали всех армян. Был 1982г. Армян из города Шуши депортировали шесть лет спустя, Карабахская война началась через три года после этого».

В 1992г. город Шуши был окончательно освобожден благодаря героизму армянских воинов. Архитектор Мовсес вместе с епископом Паргевом начали руководить работами по реконструкции храма Всеспасителя. Архитектор рассказал о строительстве музыкальной школы и родника-памятника, посвященного двум братьям, павшим в боях за Арцах. Он прибыл из Еревана. Когда встал вопрос выбора между работой по контракту в Бельгии или в качестве архитектора в Шуши, он выбрал Арцах, намечая широкие восстановительные работы в Шуши. Шагая вверх к центру города, автор и архитектор Мовсес проходили по разрушенным во время войны улицам Шуши, где еще во второй пол. XIXв. шли к храму писатель Мурацан, историк Лео, художник Степан Агаджанян, скульптор Акоп Гюрджян, актер Вагарш Вагаршян и композитор Спиридон Меликян, в дальнейшем составившие славу армянской литературы, историографии и искусства. Музей города Шуши восхитил Баратова оригинальной фотовыставкой по культурному наследию города. Фотографии армянских книг и деятелей культуры открывают блистательный мир Шуши XIXв. как центра армянского образования и культуры.

Из Шуши автор направился по следам выдающегося армянского писателя Раффи в селение Даграв. У родника, где в свое время остановился писатель, выросло огромное дерево из ивового прутика, который Раффи воткнул в землю, чтобы обозначить место для восстановления лежащего поблизости хачкара. В результате творческой поездки по Арцаху Раффи издал в Тифлисе фундаментальное историческое сочинение «Меликства Хамсы» («Пять княжеств»).

Поездка автора в древнее армянское селение Цар и монастырь Дадиванк открыла еще одну трагическую страницу минувшей войны. На протяжении всего пути вдоль р.Тартар необходимо объезжать взорванные мосты, поваленные на дорогу линии электропередач, валяющиеся на обочине сгоревшие бронемашины. Величественные снимки монастыря Дадиванк пронизаны подлинным благоговением. Изучая фрески Дадиванка, Баратов делает интересный экскурс в историю апостольского периода св. Фаддея. Черпая сведения из трудов армянских историков: Мовсеса Хоренаци (Vв.) – об армянском царе Абгаре и апостоле Фаддее, а также у Мовсеса Каланкатуаци (VIIв.) – об апостоле Елиша, автор приходит к выводу о правоте Раффи, утверждавшего, что соборная церковь монастыря, построенная в 1214г., была воздвигнута в честь апостола Фаддея.

В связи с оккупацией азербайджанскими войсками старинного армянского княжества Гюлистан (ныне Шаумяновский район) на севере Арцаха автору удалось снять лишь маленькую базилику и древнюю крепость Гюлистана, оказавшуюся вследствие агрессии бакинских властей в нейтральной полосе. Символична фотография солдат Армии обороны НКР возле Гюлистанской крепости, у стен которой в 1813г. был заключен мирный договор между Россией и Персией, согласно которому Карабах «на вечные времена» вошел в состав Российской империи.

Интересен метод путешествия Баратова по Арцаху. Он то, следуя по старинным картам, направляется к историческим памятникам, то, двигаясь с фотокамерой по тропам прогремевшей войны, показывает раны войны на райской земле, то по следам ученых, посетивших Арцах, собирает богоданные свидетельства величия армянской духовности и созидания. Так было с Раффи, так оказалось и в случае с Иосифом Орбели. Автор пишет: «После изысканного декора анийских храмов рельефы в Кошик Анапат на севере Карабаха казались ему грубоватыми, но он не мог оторвать от них глаз». И.Орбели назвал свою книгу «Бытовые рельефы на хаченских крестных камнях XII-XIII веков». Корни научно-творческой деятельности Орбели автор видит и в удаче ученого во время экспедиции в Ван (1916г). И вот, прервав свое путешествие по Арцаху, наш автор следует за И.Орбели в Ван. И.Орбели, поверив Мовсесу Хоренаци, раскрыл на Ванской скале клинописную надпись времен Араратского армянского царства Вана, в которой встречается Уртехи – древнейшее клинописное упоминание названия Арцах.

После посещения Предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви в его резиденции, расположенной в Шуши в ста метрах от храма Христа Спасителя, автор пишет о нем: «Интеллектуал, он много знал, и, казалось, армянская история была для него открытой книгой. С другой стороны, это глубоко верующий человек, на чьих плечах лежала разгромленная в советские годы епархия, восстановить которую он желал всей душой».

В Бердзоре Баратов посетил Кашатахский музей, созданный силами историка Алексана Акопяна, археолога Акопа Симоняна и исследователя армянских памятников Самвела Карапетяна. «Фотографии открывали зримую страницу истории древних армянских княжеств Арцаха и Сюника, частью которых в разные времена была эта земля». Архитектурная краса монастыря Цицернаванк отражена в фотографиях, помещенных в книге.

Весьма символична группа фотографий, в которых автор запечатлел страшные раны войны: расстрелянную азербайджанской армией из артиллерийских орудий церковь пресвятой Богородицы в селе Аракюль и полное достоинства выражение лиц пожилой супружеской пары, Греты и Андрея Балаянов, вернувшихся после депортации в родной дом, от которого осталось лишь пепелище, и – цветущий куст красной розы.

Чередование в книге ландшафтов и исторических памятников – дворец князя Еган, церкви Тога, Амараса, Ванкасара, Дадиванка, Гандзасара, капитель армянского храма античной эпохи близ монастыря Бри Ехци, руины монастыря Варазгом (XIв.), часовня села Амутех, где, согласно преданию, захоронены реликвии, связанные с именем великого армянского полководца-спарапета Св. Вардана Мамиконяна, и мосты через р.Аракс и р.Ишханагет – создают у читателя ощущение соучастия в путешествии автора по земле Армянской. Красоту природы Арцаха оттеняют фотоснимки арцахских ковров, о создателях которых автор пишет: «Каждая армянская девушка с юных лет начинала ткать ковер для своего приданого. И сегодня арцахские-карабахские ковры ручной работы известны во всем мире».

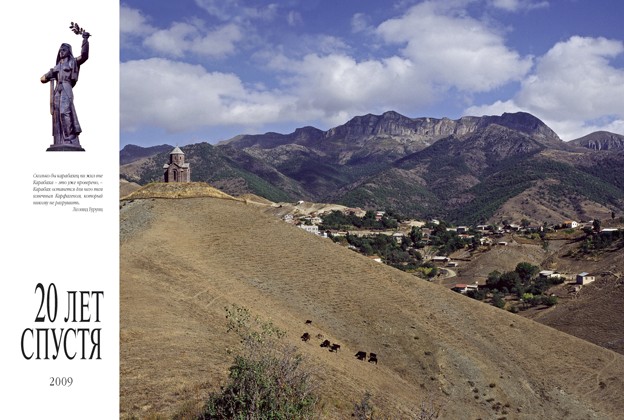

В главе Двадцать лет спустя автор считает знаменательной вехой выборы нового президента в 2007г. в соответствии с международными стандартами. Это подтверждение состоявшейся государственности в НКР. Автор считает 2007г. знаковым для Арцаха. Во всех районах НКР отмечают празднества по разным случаям. Архиепископ Паргев освятил новопостроенную церковь Св. Акоба в Степанакерте. 9 мая состоялась презентация нового генерального плана города Шуши. Выдающимся считаются также раскопки Тигранакерта в Арцахе на горе Ванкасар. Как пишет автор, грандиозность стен одного из нескольких одноименных городов построенных Тиграном II Великим – арцахского Тигранакерта, роднит его со столицей Великой Армении Тигранакертом, построенным в Алдзнике (в Западной Армении). Фотографии столицы Великой Армении были сделаны автором в 2004г. и помещены как в его книге «Армениада», так и в новой книге «Карабахские хроники».

Весьма примечательно замечание автора о пребывании в Шуши двадцать лет спустя: «Вот уж несколько дней мы разгуливаем по Шуши. Мы – это Анна с блокнотом и я с «Хассельбадом»… Епископ Паргев стал архиепископом. Он закончил реставрацию собора Всеспасителя в Шуши…». Снимок с птичьего полета открывает дивную панораму города. «Это уже не выгоревший дотла город… Сегодня в Шуши функционирует мэрия, общеобразовательная и музыкальная школы, больница, магазины, рестораны, гостиница, банк, создаются центры искусств, ремесел, туризма».

Снимки боевых генералов Аркадия Тер-Тадевосяна, Вардана Балаяна, Феликса Гзогяна, и бойцов подразделений Армии обороны НКР во время военного парада рассказывают о праздновании 62-й годовщины победы над фашистской Германией и 15-й годовщине освобождения Шуши. Мы видим архиепископа Паргева, членов правительства во время литургии в кафедральной церкви Шуши, генералов Мовсеса Акопяна и Левона Мнацаканяна, президента НКР Бако Саакяна и военные учения бойцов Армии обороны НКР. Эти кадры вселяют уверенность в неколебимости армянского народа защитить и укрепить мощь Отечества.

Защита же обеспечивается как на поле битвы, так и на идеологическом фронте. Вопреки правдивому свидетельству Леонида Гурунца об антиармянской политике Азербайджана в период советской власти («Дружба народов. Не правда ли, какая замечательная расхожая фраза?.. Но что остается от нашей дружбы, если берешь в качестве примера Карабах, Баку, Кировабад, Нахиджеван? Нынешний 75-й год триумфального шествия азербайджанского национализма, азербайджанского пантюркизма. Такого разгула национализма, такого бегства армян из республики (Аз.ССР – авт.) не было никогда раньше, даже при свирепом Багирове»), «журналист» Томас де Ваал в изданной дважды на английском, а затем на русском языке книге «Черный сад», искажая историю Арцаха и подтасовывая факты, «целенаправленно формирует у читателя картину, грубо искажающую события 1988-1994гг. в Карабахе». Турецким и азербайджанским агрессорам и их политическим покровителям, перед тем как искажать и перекраивать на свой лад историю Карабаха, стоит вспомнить признание азербайджанского журналиста Эльмара Гусейнова, приведенное в книге Баратова: «Мы проиграли войну, потому что воевали не за свою землю. Наши беженцы не хотят возвращаться, потому что это не их земля». Весьма характерно для нравов азербайджанских властей и несостоявшегося общества, что «редактируемые Эльмаром Гусейновым газеты закрыли, а Гусейнова застрелили четырьмя выстрелами в упор в подъезде его дома. Он дорого заплатил за правду о Карабахской войне. Однако об этом Томас де Ваал умолчал».

Ложь Томаса де Ваала является частью той огромной лжи, которой в унисон с турецкими и азербайджанскими политическими лидерами вторят и их союзники и покровители на международной арене. Чтобы взглянуть на Западную Армению и Армянскую Киликию, автору книги пришлось переправиться из Сочи на пароме через Черное море и проехать на машине через города Западной Армении – Ани, Карс, Балеш (Битлис) – к Средиземному морю. Снимки армянских памятников, сделанные Баратовым на этом пути – стены Ани, Ахтамарская церковь Св.Креста, Карсская крепость, крепостные башни Айаса, замок Ламброн, порт Корикос, цитадель Сиса, крепость Ромкла, – свидетельствуют об исторической правде. Автор пишет: «И понятно, почему правительство современной Турции не желает признавать Геноцид армян, ведь это – требование компенсации, права на возвращение армян на историческую родину: в Западную Армению и Киликию... С момента изобретения державами-победительницами таких понятий, как «международные обязательства» и «международные гарантии», они всегда заканчивались для армянского народа трагедией. Так было с армянами Киликии, с армянами Западной Армении, с армянами Первой Республики Армения и с армянами Карабаха в 1914-1920 годах».

На современном этапе возрождения и развития армянской государственности в Республике Армения и Республике Нагорный Карабах (Арцах) внешнеполитические факторы в значительной степени векторизуются переговорами по так называемому урегулированию Карабахского конфликта. Повергнутый агрессор, Республика Азербайджан, вместо подписания акта о капитуляции при покровительстве внешних сил села за стол переговоров, стремясь найти лазейки для восстановления своего колониального режима. Вместе с тем, на виду у мировой общественности пантюркистский альянс Республики Азербайджан и Республики Турция вот уже 20 лет осуществляют акт государственного терроризма – блокаду Республики Армения и Республики Нагорный Карабах.

Победа армянских освободительных сил достигнута ценой огромных жертв и героизма армянских воинов-освободителей. Эта победа закономерна, ибо исходит из восстановления исторической справедливости и вековечного мирного созидания армянского народа. Ныне война продолжается в информационной, дипломатической и психологической сферах, да и на границах идет стрельба, ибо повергнутый агрессор, не будучи наказанным, не унимается. Политические интересы крупных держав продолжают затушевывать оценку преступлений, совершенных и совершаемых по сей день геноцидальной Турцией и ее прислужником Азербайджаном.

Пролитая кровь бойцов-освободителей на алтаре Отечества является лучезарной святой миррой духовного храма свободы и созидания. К вершине величественной арцахской горы Дизапайт указывает Хачкар с Орлом и Крестом «в память о тех, кто не дал врагу войти в Гадрут». Достигнув вершины Дизапайта, автор с нескрываемой радостью первооткрывателя пишет: «Если бы старых легенд и преданий о монастыре Катаро не существовало, их стоило бы придумать, чтобы человек поднялся на вершину Дизапайта и возрадовался красоте мира». Восхождение было вознаграждено обретением душевного покоя в церкви, где поднявшиеся на вершину Дизапайта паломники «просят об исцелении больных, говорят Богу о своих сокровенных желаниях. Люди верят, что в этой пустынной заоблачной церкви Всевышний слышит их голоса».

Снимок интерьера церкви передает атмосферу духовности и теплоты, излучаемой сердцами верующих. На алтаре рядом со свечами лежит тетрадь, содержащая сокровенные, «драгоценные, идущие из глубины человеческой души послания женщин, мужчин и детей Арцаха к Богу... Это молитва древнего трудолюбивого и благородного народа – Молитва о Мире», – пишет автор.

Многими выдающимися учеными и деятелями искусства разных стран высоко оценен вклад армян в сокровищницу мировой культуры. Победу в освободительной войне необходимо ежедневно, ежечасно закреплять как самоотверженным мирным строительством и усилением обороны Отечества, так и защитой, преумножением и пропагандой цивилизационных ценностей. Книга Бориса Баратова служит именно этой цели, являясь важным вкладом в дело сохранения в исторической памяти поколений великих деяний предков и героической победы в Арцахской Отечественной войне.

Возврат к списку